Dans les derniers contreforts du Jura

DIDIER HEUMANN, ANDREAS PAPASAVVAS

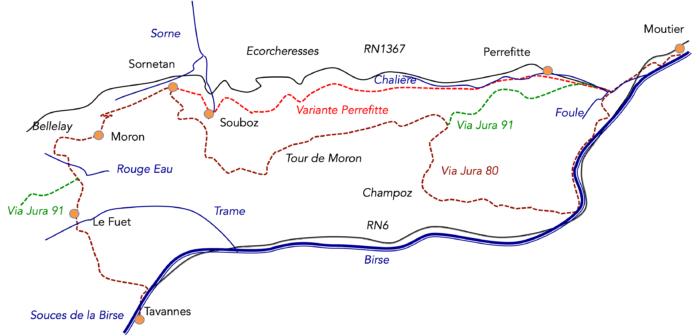

Nous avons divisé l’itinéraire en plusieurs sections, pour faciliter la visibilité. Pour chaque tronçon, les cartes donnent l’itinéraire, les pentes trouvées sur l’itinéraire et l’état du GR65. Les itinéraires ont été conçus sur la plateforme “Wikilocs”. Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’avoir des cartes détaillées dans votre poche ou votre sac. Si vous avez un téléphone mobile ou une tablette, vous pouvez facilement suivre l’itinéraire en direct.

Pour ce parcours, voici le lien:

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/de-sornetan-a-tavannes-par-la-via-jura-80-189577429

| Ce n’est évidemment pas le cas pour tous les pèlerins d’être à l’aise avec la lecture des GPS et des cheminements sur un portable, et il y a encore de nombreux endroits sans connexion Internet. De ce fait, vous pouvez trouver sur Amazon un livre qui traite de ce parcours.

Si vous ne voulez que consulter les logements de l’étape, allez directement au bas de la page. |

|

Tavannes, c’est un peu le berceau des montres de qualité. En 1891, Henri Frédéric Sandoz, du Locle, installa une entreprise d’horlogerie à Tavannes, qui devint la Tavannes Watch Co dans un bâtiment construit par la bourgeoisie locale. Dès 1892, il fut l’un des premiers chefs d’entreprise suisses à importer des machines-outils des Etats-Unis. En 1913, la société comptait 1000 ouvriers et produisait 2500 montres par jour. La fabrique écoula plus tard des millions de montres par le biais de la filiale Cyma SA. L’entreprise, en raison de la perte du marché russe (1917) et de la crise des années 1930, fut au bord de la faillite en 1935, mais se redressa pendant la Deuxième Guerre mondiale. Son personnel passa de 2000 employés, avant la crise à 1200 en 1936. L’entreprise déclina lentement et fut rachetée en 1966 par Ebauches SA et Chronos SA.

A ses débuts, Tavannes s’est distinguée par sa capacité à produire des montres de haute qualité en grandes quantités, un exploit à l’époque où la plupart des montres étaient fabriquées individuellement. En 1905, l’entreprise lançait sa première montre-bracelet, anticipant une tendance qui deviendrait mondiale plusieurs décennies plus tard. Cette innovation a marqué un tournant pour la marque, affirmant son statut de pionnière dans le domaine des montres-bracelets.

Dans les années 1920, Tavannes a connu une expansion massive, devenant l’un des plus grands fabricants de montres au monde. En 1923, la société avait produit plus de deux millions de montres. C’est également durant cette période que Tavannes a introduit plusieurs modèles iconiques, y compris des montres avec des complications comme des chronographes et des montres avec phases de lune, qui sont aujourd’hui très prisées par les collectionneurs. Au milieu du XXe siècle, Tavannes a continué à innover. L’un de leurs développements les plus remarquables fut la création d’une montre capable de résister à des conditions extrêmes. En 1937, ils lancèrent la « Cyma Watersport », une montre étanche révolutionnaire qui établit de nouvelles normes pour les montres destinées aux activités nautiques et aux sports extrêmes. Puis, durant la Seconde Guerre mondiale, Tavannes joua aussi un rôle crucial en fournissant des montres robustes et précises aux forces armées de plusieurs pays. Ces montres militaires étaient conçues pour résister à des conditions difficiles et offraient une fiabilité sans faille, ce qui était vital pour les opérations de guerre. Après la guerre, comme de nombreuses marques suisses, Tavannes fut touchée par l’arrivée de la montre à quartz et la crise horlogère qui s’ensuivit. Cependant, au début des années 2000, la marque fut relancée, mettant l’accent sur la production de montres mécaniques de haute précision en utilisant des techniques modernes tout en préservant l’héritage et le savoir-faire traditionnel. Aujourd’hui, Tavannes continue de produire des montres qui respectent les standards élevés établis par ses fondateurs, combinant le design traditionnel avec des innovations technologiques modernes. Leur engagement envers l’excellence et la qualité reste au cœur de leur philosophie de marque, faisant d’eux une figure respectée et admirée dans l’industrie horlogère. Depuis 2008, un couple de passionnés a ressuscité la marque et produit de nouveau des garde-temps estampillés Tavannes Watch, le fleuron de Sandoz du sipcle passé, à une échelle nettement plus modeste.

Mais, il n’y a pas que les montres qui caractérisent ce haut Jura. Il y a aussi le fromage, la célèbre « Tête de Moine »de Bellelay. L’histoire de ce fromage remonte au Moyen-Âge. Des écrits de la fin du XIIe siècle, une cinquantaine d’année après la fondation de l’abbaye de Bellelay, font croire que l’on y fabriquait déjà du fromage à cette époque. Le produit servait de moyen de paiement, pour payer les redevances des fermiers aux propriétaires et de cadeau pour entretenir ses relations ou pour régler des litiges. Toutefois, les premiers documents qui mentionnent explicitement une telle fabrication apparaissaient vers la fin du IVe siècle. En 1797, les moines furent chassés de l’abbaye suite aux troubles de la Révolution française. Mais la production du fromage continua toujours au sein des fromageries des domaines de l’ancienne abbaye. À la fin du XVIIIe siècle, le fromage de Bellelay fut rebaptisé « Tête de Moine ». Pourquoi affubler un fromage d’un tel nom ? D’après les histoires racontées dans le canton du Jura, le nom fait référence à une coutume pratiquée jadis à l’abbaye. Chaque année, le prieur recevait une certaine quantité de fromages stockée à l’Abbaye par tête de moine. Mais il existe aussi une autre version de la signification de ce nom. Les soldats de la Révolution française auraient trouvé des meules de fromage dans la cave de l’abbaye de Bellelay après avoir chassé les moines. Ils auraient gratté de fines lamelles sur la surface des produits. Cela leur aurait rappelé la tonsure des moines, et ils auraient ainsi donné le nom de « Tête de Moine » aux fromages. Il est possible de procéder au raclage du fromage à l’aide d’un couteau. C’est d’ailleurs la technique qui a été adoptée avant la création de la girolle. Cela consiste à placer l’outil dans un angle droit du plan de raclage, puis le tourner en cercle. Toutefois, cette vieille méthode exige beaucoup plus de temps et d’habileté.

Le fromage resta ainsi un produit confidentiel jusqu’à l’apparition d’un instrument spécialisé pour réaliser les rosettes ou les fleurs : la Girolle, inventée en 1982 par Nicolas Crevoisier, un mécanicien de précision. Il s’agit d’un appareil doté d’un axe central qui traverse la meule du fromage et autour duquel on fait tourner manuellement une lame. Les coupeaux obtenus ressemblent aux chanterelles, d’où le nom de l’instrument. Il faut dire que cette invention a impacté positivement la croissance de la production et de la consommation de ce fromage suisse à pâte mi-dure, à travers le monde. La girolle est devenue si connue que même les chinois en fabriquent.

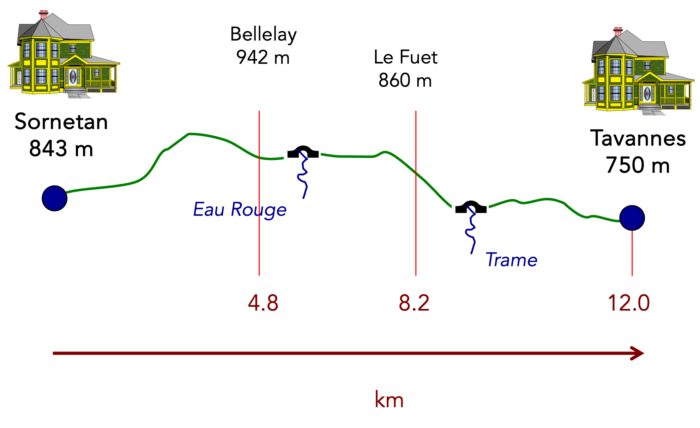

Selon le découpage des étapes, ce sera aujourd’hui une courte étape. Mais de nombreux pèlerins font de plus longues étapes. Tout est question de se trouver à se loger le soir. Alors, vous irez de Sornetan jusqu’à Tavannes, en passant par Bellelay, avant de plonger demain vers les lacs du plateau suisse.

.

Difficulté du parcours : Les dénivelés sont faibles aujourd’hui (+216 mètres/-298 mètres), mais l’étape ne fait que 12 kilomètres. Il y a quelques pentes un peu plus difficiles comme la montée vers Moron ou la descente vers le Fuet, mais dans l’ensemble, c’est un parcours aisé, revigorant. Le parcours est entièrement dans le Jura bernois.

État de la Via Jura : Le parcours, aujourd’hui encore, est à encore et toujours l’avantage des chemins, comme dans toute cette traversés du Jura :

- Goudron : 3.0 km

- Chemins : 9.3 km

Parfois, pour des raisons de logistique ou de possibilités de logement, ces étapes mélangent des parcours opérés des jours différents, ayant passé plusieurs fois sur ces parcours. Dès lors, les ciels, la pluie, ou les saisons peuvent varier. Mais, généralement ce n’est pas le cas, et en fait cela ne change rien à la description du parcours.

Il est très difficile de spécifier avec certitude les pentes des itinéraires, quel que soit le système que vous utilisez.

Pour les vrais dénivelés, relisez la notice sur le kilométrage sur la page d’accueil.

Section 1 : Sur le chemin du Pasteur Frêne

Aperçu général des difficultés du parcours : pentes assez régulières, assez légères, à quelques exceptions près.

Sornetan, véritable plaque tournante des chemins dans cette région paisible, offre aux voyageurs l’occasion d’explorer les paysages préservés du Jura. À la sortie du village, la “Variante Perrefitte” rejoint la Via Jura 80/91, descendant gracieusement de la Tour de Moron. Désormais, votre itinéraire peut emprunter l’une ou l’autre de ces voies, qui mènent plus loin vers Bellelay, jusqu’à atteindre Le Fuet. Comme indiqué sur le panneau, c’est ici que le parcours redescend de la Tour de Moron. Votre parcours, cependant, continue tout droit, au bout du village.

|

Le parcours s’égare un moment sur une petite route de campagne en direction de Le Fuet, frôlant le calme du centre protestant. |

|

|

|

| Il rejoint bientôt le “Chemin du Pasteur Rémy Frêne”, baptisé en l’honneur de ce célèbre pasteur du XVIIe siècle, dont les chroniques capturent l’essence de la vie quotidienne dans ces collines. | |

|

|

| Au départ, le chemin inauguré en 2012 s’étire presque à plat, avec une pente douce à travers les prairies, accompagné par les vaches paisibles, et nous mène progressivement vers le couvert de la forêt. Ici, la nature est douce, accueillante, vous enveloppant dans son étreinte tranquille. |

|

|

|

| À l’approche de la forêt, le chemin commence à grimper, apprécié autant des randonneurs que des cavaliers. Les hêtres, dressés comme des flèches, et les épicéas pensifs dominent le paysage, tandis que quelques érables apportent leurs nuances. Les chênes et les châtaigniers, en revanche, sont largement absents de ces forêts jurassiennes, conférant à ce bois un charme singulier. | |

|

|

| Sur le chemin du bon pasteur, la pente devient plus sévère, sans toutefois excéder les 15 % d’inclinaison. La forêt mixte se resserre parfois autour de vous, et les herbes folles envahissent quelque peu le chemin, ajoutant une touche de mystère. | |

|

|

|

|

| Une fois la forêt quittée, un large chemin de terre s’élève alors plus doucement, en pente régulière, longeant la lisière des sous-bois. La montée est assez longue, mais par beau temps, quel plaisir de flâner ici, baigné par la lumière douce qui caresse l’horizon. Les paysages jurassiens se dévoilent dans toute leur splendeur, alors que le soleil, plus doux, se dissimule derrière les arbres. | |

|

|

| Le chemin atteint beaucoup plus haut Moron, situé sur un haut plateau, au milieu des vaches en pâture. La diversité des troupeaux est saisissante, mêlant les Simmental croisées et les Holstein de toutes les couleurs, ajoutant une touche de vie à ces vastes prairies verdoyantes. | |

|

|

D’ici, il est également possible de gravir la Tour de Moron, bien entendu !

| La Via Jura 80/91 traverse le village sur une route goudronnée, bordée de quelques fermes éparses, affirmant le caractère essentiellement agricole de cet endroit. | |

|

|

| Depuis ce point, la route descend en direction de Bellelay, longée par des platanes majestueux, puis s’adoucit en sous-bois, où les épicéas dominent toujours. C’est comme un changement de décor, quittant la nature sauvage des jours précédents pour un paysage plus civilisé, plus apprivoisé. | |

|

|

| Plus bas, entre sous-bois épars et prairies ouvertes, le paysage s’ouvre sur la magnifique plaine de Bellelay, nichée entre d’immenses forêts. | |

|

|

| Au bas de cette descente, vous atteignez le lieu-dit La Côte Au Roi, le long de la route reliant Tavannes à Bellelay. D’ici, vous apercevrez distinctement l’imposante abbaye de Bellelay et la Maison de la Tête au Moine, bien que, officiellement, le parcours fléché ne vous y mène pas. | |

|

|

Section 2 : En passant par Bellelay pour le col du Fuet

Aperçu général des difficultés du parcours : pentes très sévères après le Col du Fuet.

|

Si le temps ne vous presse pas, prenez quelques instants pour découvrir ce trésor. À quelques centaines de mètres, en longeant un sentier parallèle à la route, vous trouverez la Maison de la Tête de Moine, une halte inoubliable pour les passionnés de traditions et de saveurs uniques. En effet, c’est ici que les chanoines de Bellelay ont donné naissance à la fameuse « tête de moine, » un fromage à pâte crue dont l’originalité réside dans la façon de le savourer : on le racle délicatement à l’aide d’un couteau rotatif nommé « girolle, » qui en fait des rosettes, des pétales de fromage, et non de simples tranches. Depuis plus de 800 ans, ce fromage envoûte les papilles, et sa réputation, devenue mondiale, attire ici des visiteurs suisses comme étrangers, désireux de goûter à ce joyau du terroir. |

|

|

|

|

Pour les curieux désireux de percer les secrets de ce patrimoine, la Maison de la Tête de Moine ouvre ses portes. Cette bâtisse imposante, érigée en 1768, abrite aujourd’hui un musée, une fromagerie d’antan et une cave vénérable, où la mémoire des siècles résonne encore. C’est un lieu vivant, un hommage à une histoire pleine d’anecdotes, de traditions et de savoir-faire unique, qui trouve un écho jusque dans les marchés des continents les plus lointains. Le site est aussi orné de sculptures singulières en paille maçonnée, célébrant les moines et les alpages environnants. On y découvre, au centre, un moine à l’air jovial, entouré de joueurs de cor des Alpes, figés dans une scène qui semble presque appeler la musique pour compléter l’ambiance locale. |

|

|

|

|

|

|

Non loin de là, au carrefour où de nouvelles habitations se sont érigées ces dernières années, se dresse un hôtel-restaurant réputé, offrant aux visiteurs un lieu de repos chaleureux et authentique. |

|

|

|

|

Le nom « Bellelay » lui-même, signifiant « belle forêt » en bas latin (« bella lagia »), résonne comme une promesse de grandeur et de sérénité. Fondée au début du XIIe siècle par les prémontrés, l’abbaye était le symbole d’une époque où, guidés par les principes de saint Norbert, les moines cherchaient à transformer les marécages en terres fertiles. Maintes fois incendiée, mais toujours reconstruite, l’abbaye que l’on admire aujourd’hui, avec ses constructions baroques majestueuses, est le fruit de la splendeur de la fin du XVIIe siècle, à l’apogée de la confrérie. Riche mais généreuse, l’abbaye accueillait les pèlerins, offrait du pain aux nécessiteux, et prenait soin des orphelins. Ici, le souffle de la Réforme semble n’avoir jamais pénétré, comme si le Jura avait préservé une forme d’indépendance spirituelle. |

|

|

|

Pour poursuivre votre chemin, il vous faudra retourner au lieudit La Côte Au Roi, le long de la route reliant Tavannes à Bellelay.

|

Rapidement, un chemin se détache de la route, comme pour échapper à un monde où l’asphalte impose son règne rigide. C’est un soulagement, d’ailleurs, car les conducteurs de passage, trop impatients, filent sur ces longues lignes droites comme s’ils en défiaient les règles. Dans ce paysage, la discrète signalisation prend des airs de sauvetage. C’est le panneau jaune, presque modeste, qui attire le regard pour guider vers les prés, là où la nature reprend ses droits. |

|

|

|

|

Les terres ici s’étirent en une vaste plaine humide, indocile et marécageuse. Un grand bassin de protection enserre la zone, un rempart précieux pour ce bout de territoire que l’on cherche à préserver malgré la pression environnante. Le chemin s’aventure dans cette étendue fragile, sinuant sur des pontons de bois modestes, posés là comme une promesse de respect pour ce biotope instable. Sous vos pas, les planches ploient presque imperceptiblement, comme si elles murmuraient les histoires anciennes de cette plaine mystérieuse. |

|

|

|

|

|

|

Puis, le sentier s’extrait de ce monde sauvage, sauvage dans toute la plénitude du terme, pour revenir au contact de la route qui vibre de l’agitation humaine. Le contraste est saisissant, comme un rappel brutal de la civilisation. La nature se retire un instant, laissant place à l’asphalte et aux vibrations des moteurs. |

|

|

|

|

Là, le chemin traverse la route, timidement d’abord, avant de la longer, juste à l’écart, en bordure herbeuse. Un instant suspendu, presque en retrait, où le regard se porte davantage sur les franges sauvages que sur la route elle-même. |

|

|

|

|

Puis, le sous-bois s’ouvre, et avec lui l’accès à un univers tout autre : la tourbière de la Sagne. Ce lieu est envoûtant, comme un sanctuaire naturel où le temps semble s’être arrêté. Un sentier sur pilotis se déroule, semblable à un fil conducteur, ménageant le paysage tout en invitant à la découverte. Les pieds y restent au sec, épargnés par la tourbe profonde, tandis que des panneaux discrets parsèment le parcours, révélant les secrets de ce milieu si rare et si précieux. Ici, le magique semble se conjuguer avec le sauvage. |

|

|

|

|

|

|

L’humidité imprègne l’air de senteurs de bois et de terre mouillée. Une atmosphère dense, presque tropicale, s’installe autour du visiteur ; il ne manquerait plus que le cri lointain de perroquets pour parfaire cette illusion d’exotisme. Chaque goutte de rosée, chaque brin d’herbe semble rendre hommage à la vie, d’une luxuriance pourtant si rare en ces latitudes. |

|

|

|

À la sortie de la tourbière, le parcours se fond dans l’incertitude. Les indications manquent, et il faut revenir sur ses pas, retrouver la route sans autre guide que la prudence. Car le sol ici est marécageux, truffé de pièges invisibles sous des mousses brunâtres, où chaque pas semble vouloir s’enfoncer et disparaître. Mais si le hasard vous sourit, peut-être apercevrez-vous le ruisseau de l’Eau Rouge, ce filet d’eau teinté de rouille qui serpente en silence dans le marécage, presque hésitant, comme cherchant sa propre voie. Vous comprendrez alors pourquoi il porte ce nom si évocateur, lui qui semble s’évaporer, disparaître dans les terres sans jamais rejoindre un fleuve.

|

Même si le chemin se fait capricieux et ses repères rares, il est presque impossible de se perdre ici. Le chemin suit la route, jouant un peu à s’en écarter, la longeant à distance respectueuse. Les épicéas, comme autant de sentinelles, se dressent le long du chemin, et l’on pourrait se croire dans un décor de Noël tant leur présence est ordonnée. Sous les couches épaisses de mousse, les chanterelles doivent prospérer en saison, ajoutant leur secret au paysage. À côté d’eux, de grands érables se mêlent aux conifères, étendant leurs bras feuillus comme pour vous adoucir. |

|

|

|

|

Le chemin prend doucement de la hauteur, grimpant avec mesure à travers les prés, sous la route qui serpente en direction du col du Fuet. La route, pourtant présente et envahissante, semble moins intruse dans cette nature vibrante, et la marche, bercée par le murmure des prés, en devient presque méditative. |

|

|

|

|

Peu après, le chemin rejoint la route du col. La pente n’est jamais sévère par ici. |

|

|

|

|

Là, il serpente de nouveau, longeant de près la route qui file vers le lieudit La Bottière. C’est un carrefour majeur pour les randonneurs et pèlerins, et de là, on pourrait encore se laisser tenter par un détour vers la Tour de Moron, sentinelle de pierre qui semble inviter à la contemplation. Au niveau du col, qui n’a de col que le nom, on est frappé par l’apaisante simplicité du lieu, comme suspendu entre ciel et terre. |

|

|

|

|

Le chemin continue de suivre la route sur une centaine de mètres, jusqu’à ce qu’une nouvelle bifurcation se dessine. Ici, les deux routes Via Jura se séparent, et il devient essentiel de bien choisir son chemin. La Via 91 s’en va vers Tramelan, tandis que la Via 80 – la vôtre – prend la direction de Tavannes. C’est ici que l’on sent la complexité de cette région, où les chemins se multiplient et se croisent, confondant souvent les visiteurs étrangers, et même les pèlerins expérimentés qui osent s’aventurer dans ces terres tortueuses. |

|

|

|

|

Encore un instant, le chemin s’attarde dans les prés, sur un sentier chaotique qui longe de près la route circulante et bruyante. Les pas sont hésitants, et l’on peut presque sentir la tension entre le calme des prés et l’agitation de la route. |

|

|

|

|

À peine quelques mètres plus loin, une nouvelle bifurcation apparaît, permettant de remonter vers la Tour de Moron. Mais votre chemin, la Via Jura 80, reste droit, déterminé, s’échappant sous la route dans les prés. Une barrière franchie pour retenir le bétail, et c’est un nouveau monde qui s’ouvre, un espace où l’on se sent comme accueilli par la sauvagerie des lieux. |

|

|

|

|

Enfin, le chemin approche une dernière fois de la route, avant de s’enfoncer dans la forêt vers le village de Le Fuet. |

|

|

|

|

Il commence par un sentier étroit, serpentant avec une intensité croissante sous les falaises calcaires. La nature y est sauvage, presque indomptée, et l’on avance avec précaution, comme si chaque pas était observé par les esprits anciens des bois. L’atmosphère devient chargée, une solitude exaltante enveloppe les lieux. |

|

Plus bas, le sentier semble se perdre un instant, englouti par les broussailles et les herbes folles qui s’épanouissent en un désordre fascinant. |

|

|

|

|

Puis, la descente se poursuit, avec ardeur, à travers la forêt dense et les fourrés. Les arbres, de plus en plus grands et majestueux, dominent le sentier, et soudain, dans une trouée du feuillage, le village de Le Fuet apparaît en contrebas, presque irréel, comme une promesse. |

|

|

|

|

|

Section 3 : Descente sur Tavannes dans la plaine

Aperçu général des difficultés du parcours : parcours le plus souvent en longues descentes, sans grande difficulté.

|

Au bas de la descente raide à travers les prés, le chemin finit par atteindre les premières maisons du village, niché comme un secret au creux de la pente. |

|

|

|

|

Le Fuet s’accroche à la montagne, un village modeste mais fier, avec son église récente dont le clocher perce timidement le ciel, une petite école aux volets écaillés, et son clocheton qui semble veiller sur les âmes du lieu. À partir d’ici, il est possible de gravir le chemin menant à la célèbre Tour de Moron, mais pour l’instant, la direction est Tavannes, à une heure de marche. Ici, au cœur du Jura, le cheval règne en maître, imposant sa noblesse jusque dans les prairies où il semble parfois reléguer la vache au second rang. Ce coin de terre est d’ailleurs réputé pour ses élevages de chevaux robustes et fiers. |

|

|

|

|

|

|

En quittant le village, une route descend doucement dans une petite plaine où serpente le ruisseau de Trame. Derrière les champs d’avoine, les collines du Jura se déploient, offrant un panorama où la beauté sauvage règne en maître, un tableau vivant qui semble défier le temps. |

|

|

|

|

Au fond du vallon, la Trame coule discrètement, paisible, un mince filet d’eau perdu dans les marécages, où elle se faufile sans éclat, mais avec une douceur presque apaisante. |

|

|

|

|

Rapidement, le chemin s’échappe vers le sous-bois, pénétrant dans l’ombre fraîche des épicéas et des hêtres, où la nature reprend ses droits, enveloppant le promeneur de silence et de mystère. Là-bas, au détour des arbres, se profile un imposant complexe de recyclage et une gravière, structure humaine qui tranche avec la quiétude des lieux. |

|

|

|

|

Pour l’éviter, le chemin bifurque habilement à travers la forêt, contournant les installations avec discrétion, comme un sage désireux de préserver la sérénité de la nature. |

|

|

|

|

À la sortie, une petite route se déploie de l’autre côté, comme une invitation à poursuivre l’aventure. |

|

|

|

|

Elle rejoint ensuite l’axe principal menant à Tavannes, bordée d’une étroite bande d’herbe, un dernier souffle vert avant le chemin plus formel. |

|

|

|

|

Par moments, un sentier sauvage flirte avec la route, s’enfonçant dans les herbes hautes, jouant à cache-cache avec le bitume avant de s’effacer à nouveau dans la végétation. |

|

|

|

|

Puis, il revient au cœur de la forêt, dense et mystérieuse, comme pour offrir un dernier refuge dans la riche nature. |

|

|

|

Plus loin, un véritable chemin de randonnée mène jusqu’à un étang tranquille, dont les eaux sombres reflètent le ciel dans une atmosphère presque tropicale. Ces étangs, si particuliers à la région, ont une allure exotique ; on pourrait presque s’attendre à y voir surgir un alligator de l’eau. Mais non, seuls les moustiques osent troubler la quiétude de la surface, insectes modestes mais envahissants, rappel de la vie ordinaire qui persiste ici malgré la grandeur des lieux.

|

À quelques pas de là, une aire de pique-nique a été aménagée sous le couvert apaisant des arbres, offrant aux randonneurs une halte charmante et ombragée. |

|

|

|

|

Un peu plus loin, le chemin sort de l’ombre de la forêt et s’étire à travers les prés, serpentant sur une crête qui surplombe la ville de Tavannes, offrant une vue imprenable sur les toits éparpillés en contrebas. |

|

|

|

|

En dessous, la route et la voie ferrée se glissent comme des rubans parallèles, filant vers Tavannes, rappelant que, malgré la quiétude des montagnes, la modernité n’est jamais bien loin. |

|

|

|

|

|

|

Plus bas, une route de terre battue dévale la colline, longeant des prés verdoyants qui dominent le paysage, avec ici et là quelques clôtures de bois et de rares cultures brisant la monotonie verte. |

|

|

|

|

La Via Jura atteint ensuite les hauteurs de la ville, sur un petit plateau tranquille d’où l’on domine les environs, un point de vue naturel qui invite à contempler le paysage. |

|

|

|

|

Elle descend alors légèrement pour rejoindre la Birse, qui ici, se faufile discrètement sous terre, cachée aux regards mais omniprésente dans l’histoire locale. |

|

|

|

|

Le parcours mène ensuite vers la gare, en s’approchant du centre-ville. Tavannes, avec ses 3 500 habitants actuels, se souvient d’une époque plus prospère, où sa population dépassait les 4 000 dans les années 1960, témoin de jours plus florissants. |

|

|

|

Sur ce parcours, vous croiserez un mémorial, célèbre en Suisse, rappelant l’histoire de la Tavannes Watch Co. Cette entreprise horlogère, fondée en 1895 et active jusqu’en 1966, a marqué durablement le Jura bernois et a exporté des millions de montres à travers le monde. L’histoire de la TWC est une épopée industrielle : elle a vu une ascension fulgurante, suivie d’un déclin brutal. Tout a commencé en 1891, lorsqu’Henri-Frédéric Sandoz, un entrepreneur neuchâtelois, a répondu à un appel d’offres pour installer une fabrique de montres à Tavannes. La production débute modestement, avec 42 montres par jour et 40 ouvriers. Mais déjà en 1903, la TWC emploie 470 personnes et produit près de mille montres quotidiennement.

La croissance continue après le décès de Sandoz en 1913, avec une expansion telle qu’en 1938, l’entreprise compte 2 000 employés et produit 4 000 montres chaque jour. Cette période faste marque l’arrivée des premières vagues d’immigration dans le Jura bernois, attirées par les opportunités d’emploi. À son apogée, la TWC est la plus grande usine de montres d’Europe, innovant même sur le plan social avec l’instauration de la semaine anglaise et d’une caisse de secours mutuel pour les employés.

|

Avec le temps, l’usine s’agrandit et d’autres ateliers portant le nom Tavannes Watch émergent en Suisse. Mais les défis financiers et les restrictions de brevet précipitent le déclin de l’entreprise. En 1948, le nom Tavannes est abandonné sur les cadrans, remplacé par Cyma, mais les clients fidèles réclament leurs Tavannes. Le déclin s’accélère alors, suivi de rachats successifs jusqu’à la fermeture. Aujourd’hui, seule subsiste une activité de décolletage pour pièces d’horlogerie, bien loin des jours de gloire. Cependant, il serait faux de croire que l’industrie horlogère est morte dans l’arc jurassien. Ce secteur demeure vital pour la région, offrant encore un quart des emplois locaux, auxquels se joignent de nombreux frontaliers. Par exemple, près de l’ancienne manufacture de Sandoz, l’entreprise Roventa perpétue la tradition horlogère avec sa propre production de montres. |

|

|

|

|

Le village de Tavannes, autrefois agricole, s’est métamorphosé avec l’essor de l’industrie horlogère. Les fermes du centre ont disparu, remplacées par des bâtiments plus modernes, parfois dessinés par des architectes de renom, dont Le Corbusier. Les grands hôtels, certains fermés aujourd’hui, témoignent encore de cette époque prospère. |

|

|

|

|

Sur une petite colline, le temple réformé du XVIIe siècle domine la ville, comme un gardien immuable au-dessus de la rue principale, qui cherche encore à se rappeler des heures glorieuses de son passé industriel et horloger. |

|

|

|

Logements sur la Via Jura

• Auberge de Bellelay – Hôtel de l’Ours, Bellelay ; 032 489 52 52 ; Hôtel, repas, petit déj

• Hôtel Central, Pierre-Pertuis 1, Tavannes ; 032 481 28 55 ; Hôtel, repas, petit déj

Le Jura demeure une destination prisée avant tout par les touristes locaux. En conséquence, les hébergements se font plus discrets, à l’exception des Airbnb, pour lesquels nous ne disposons pas des adresses. Dans cette étape, il y a possibilité de de loger et de se restaurer à Bellelay, sur le parcours, avant d’arriver à Tavannes, une ville avec tous les commerces, mais un seul logement. Réservez par sécurité.

N’hésitez pas à ajouter des commentaires. C’est souvent ainsi que l’on monte dans la hiérarchie de Google, et que de plus nombreux pèlerins auront accès au site.

|

Etape suivante : Etape 7: De Tavannes à Bienne |

|

Retour au menu |